【2026年】岡山県のカビ取り業者ランキング!料金・口コミ・評判

※本記事は2025年に公開後、2026年1月に最新の料金相場・口コミ・業者情報を反映して内容を改訂しています。

岡山県は「晴れの国」と呼ばれますが、梅雨の湿気や冬の結露、沿岸部の海風の影響で、住宅内はカビが発生しやすい環境です。

掃除しても再発する・カビ臭が残るような場合は、専門業者による本格的なカビ取りを検討しましょう。

湿気や結露によって壁紙の裏・押入れ・窓まわりなどにカビが広がると、建材の劣化だけでなく、アレルギーや咳などの健康被害を引き起こすおそれがあります。

ご自身やご家族の健康を守るためにも、早めの対処と根本的な対策が重要です。

この記事では、業者に依頼するメリットや信頼できるカビ取り業者の選び方、そして岡山県でおすすめのカビ取り業者を厳選して紹介します。

また、岡山の気候や住まいの特性に合わせた季節別のカビ対策も解説するので、清潔な住まいづくりの参考にしてください。

注意喚起記事;【カビ取り業者ランキングの闇を徹底解説 – 公正な業者選びのポイント】

| この記事でわかること |

| ・岡山県で評価の高いおすすめのカビ取り業者 ・岡山県のカビ発生リスクと季節・地域ごとの特徴 ・プロに依頼するメリットと信頼できる業者の見極め方 ・プロ施工後に実践できる再発防止と日常のカビ予防のコツ |

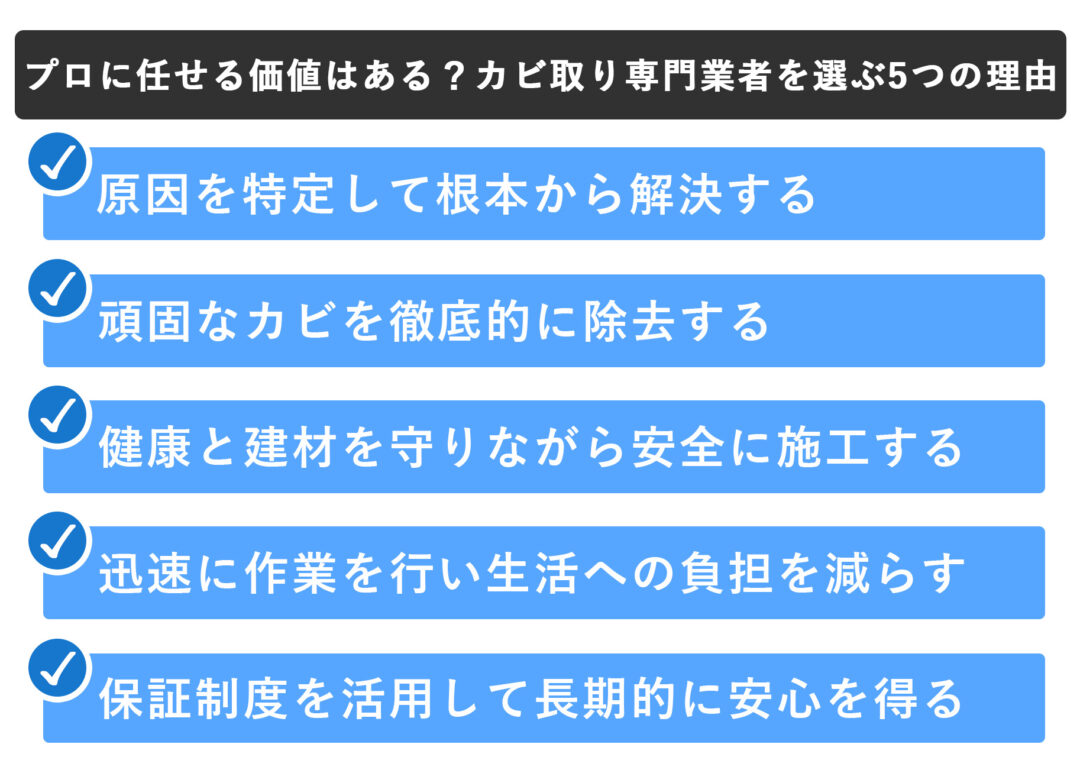

1. プロに任せる価値はある?カビ取り専門業者を選ぶ5つの理由

カビが発生したとき、「まずは自分で掃除してみよう」と考える人も多いでしょう。

しかし、市販のカビ取り剤では表面しか除去できず、しばらくすると同じ場所に再発してしまうケースが少なくありません。

カビの根本原因を解決するには、原因調査から防カビ処理まで一貫して対応できる専門業者に依頼するのが最も確実な方法です。

ここでは、プロに依頼することで得られる5つのメリットを紹介します。

1-1. 原因を特定して根本から解決する

市販のカビ取り剤で一時的にカビを落としても、湿気や結露などの原因が残っていれば再発します。

専門業者は、湿度測定・含水率測定・構造チェックなどの科学的な調査を行い、発生源を的確に特定します。

換気不足・結露・水漏れ・断熱不良といった要因を見極めたうえで、再発防止策まで提案してくれるのが強みです。

単なる除去作業ではなく、原因から改善する再発を防ぐ本質的なカビ対策ができる点が、プロに依頼する最大の価値です。

1-2. 頑固なカビを徹底的に除去する

壁や木材の内部にまで根を張ったカビ、天井や押入れなどの高所・狭所に広がった黒カビなどは、自力での除去には限界があります。

専門業者が使用する業務用の液剤や機材は、一般には流通していない高性能なものです。

カビの種類や素材に応じて濃度を調整し、木材・壁紙・コンクリートなどの素材を傷めずに確実に除去します。

また、高所や構造内の作業にも慣れているため、家庭では手が届かない場所まで安全に施工できます。

1-3. 健康と建材を守りながら安全に施工する

誤ったカビ取り方法は、健康被害や建材の劣化を招くおそれがあります。

専門業者は、安全性が確認された液剤を適正濃度で使用し、人体やペットへの影響を最小限に抑えます。

さらに、施工時には防毒マスクや耐薬品手袋、防護服などを着用し、作業エリアをしっかり養生・換気したうえで、液剤が室内に残留しないよう丁寧に作業を進めます。

こうした安全管理により、施工スタッフだけでなく、居住者の健康と建材を守ることができます。

1-4. 迅速に作業を行い生活への負担を減らす

自力でカビを落とそうとすると、準備から片付けまで丸一日がかりになることもあります。

プロに依頼すれば、数時間〜半日ほどで施工が完了するケースも多く、忙しい家庭でも安心です。

範囲が広く1日がかりになる場合でも、作業はすべて専門スタッフに任せられるため、家族への負担をかけずに、確実で安全なカビ除去を実現できます。

1-5. 保証制度を活用して長期的に安心を得る

優良なカビ取り業者は、施工後の保証制度を設けていることが多くあります。

一定期間内に再発した場合は無償で再施工してくれるなど、アフターフォロー体制が整っています。

また、定期点検や防カビコーティングのメンテナンスプランを提供する業者もあり、長期的に清潔な環境を維持できます。

2. 専門業者への相談を検討すべきケース

「自分でやれば安く済む」と思う方も多いですが、カビの状態によってはプロに依頼したほうが結果的にコスパが良いこともあります。

次のような状態に当てはまる場合は、早めに専門業者へ相談するのが安心です。

- カビの範囲が1㎡以上に広がっている

- 何度掃除しても短期間で再発してしまう

- 壁の内部や床下など、見えない場所に発生している疑いがある

- カビ臭が部屋全体に充満している

- 家族にアレルギーや咳などの症状が出ている

これらのサインがある場合、カビが建材の内部まで進行している可能性があります。

特に健康被害が出ているときは、放置せず早急に対応しましょう。

また、賃貸物件で退去前の原状回復が必要な場合も、専門業者に相談しておくと安心です。

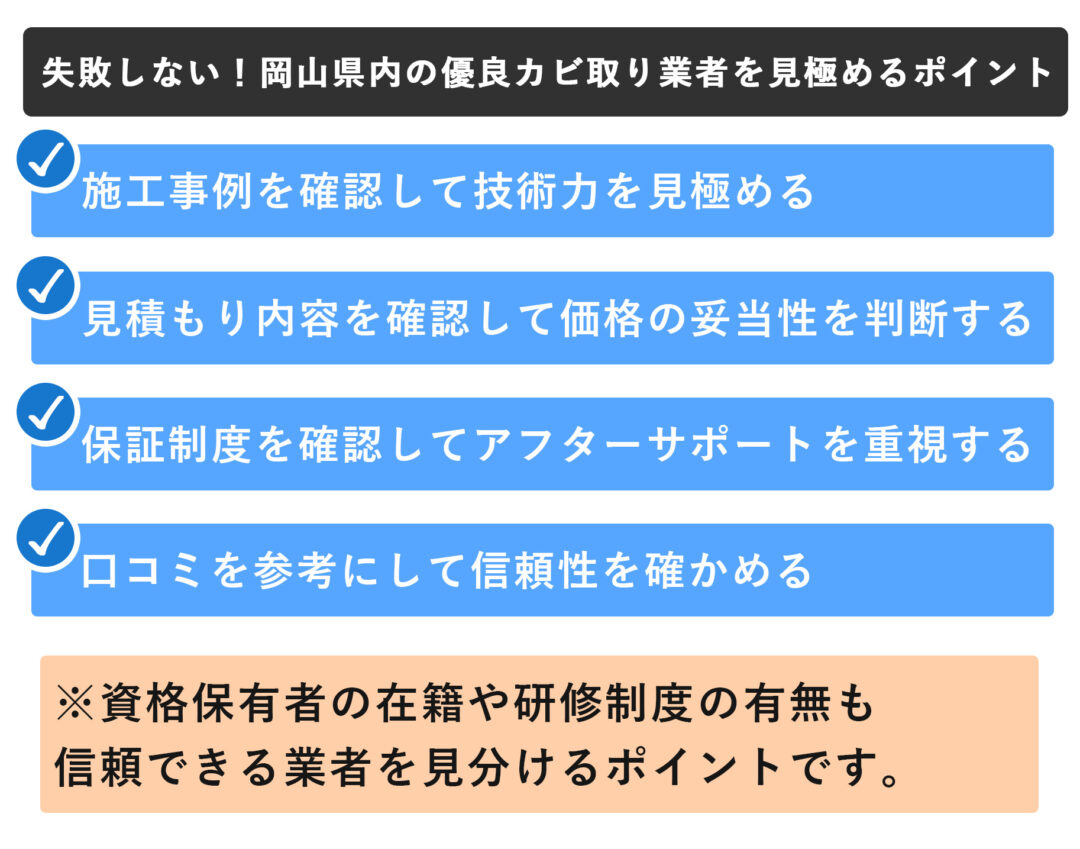

3. 失敗しない!岡山県内の優良カビ取り業者を見極めるポイント

岡山県には多くのカビ取り業者があります。

その中から信頼できる業者を選ぶには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。

ここでは、失敗しないための4つのチェックポイントを紹介します。

3-1. 施工事例を確認して技術力を見極める

まずはホームページやSNSで、過去の施工事例をチェックしてみましょう。

写真付きでビフォーアフターを公開している業者は、技術に自信がある証拠です。

岡山県内での施工実績が豊富であれば、地域特有の気候やカビの特性を理解していると考えられます。

また、資格保有者の在籍や研修制度の有無も信頼できる業者を見分けるポイントです。

3-2. 見積もり内容を確認して価格の妥当性を判断する

優良業者は現地調査を行い、詳細で分かりやすい見積書を提示します。

「一式」とだけ記載された曖昧な見積もりには注意が必要です。

見積もりを確認する際は以下に注意しましょう。

- 作業面積と範囲

- 使用する液剤の種類と量

- 作業時間と人員

- 追加費用が発生する条件

- 保証内容と期間

複数の業者に相見積もりを依頼し、価格と内容を比較検討しましょう。

極端に安い業者は、必要な工程を省いている可能性もあるため注意が必要です。

全国平均値を以下のシミュレーションから簡単に出せますので、参考にしてください。

価格シミュレーター(参考)

内訳を表示

3-3. 保証制度を確認してアフターサポートを重視する

施工後のアフターフォローは、業者選びの大きな判断材料です。

契約前に保証期間や保証範囲を必ず確認しましょう。

定期点検や防カビのアドバイスを行っている業者であれば、再発防止までトータルでサポートしてくれます。

また、連絡の取りやすさや対応スピードも信頼度を測るポイントです。

3-4. 口コミを参考にして信頼性を確かめる

Googleマップの口コミや地域の情報サイトを活用し、実際に依頼した人の感想や評価を確認しましょう。

対応の丁寧さ、仕上がりの質、料金の妥当性など、複数の視点から総合的に判断することが大切です。

また、地元で長く営業している業者は、地域から信頼を得ている場合が多く、施工後のフォローにも期待できます。

実際の体験談を参考にしながら、安心して任せられる業者を選びましょう。

4. 【2026年最新】岡山県のカビ取り業者おすすめ3選

業者選びのポイントを理解していても、実際に「どの会社を選べば安心できるのか」を判断するのは簡単ではありません。

岡山県は“晴れの国”と呼ばれるほど日照時間が長い一方で、梅雨時期の高湿度や冬場の結露、沿岸部の塩気を含んだ湿った風など、地域ごとに異なるカビリスクがあります。

また、備前・備中・美作といったエリアによっても気候や建物構造が異なるため、地域環境を理解し、現場に合わせた施工ができる業者を選ぶことが大切です。

この章では、技術力・料金の透明性・口コミ評価・アフターサポートなどを比較し、独自の36項目評価をもとに厳選した岡山県のおすすめカビ取り業者TOP3を紹介します。

信頼できる専門業者を見つけて、カビの悩みを根本から解消しましょう。

株式会社 さんびる

株式会社さんびるは、高い顧客満足度とリピート率(98.7%)を誇る清掃・消毒・防虫防除の専門企業です。厚生労働省をはじめとする各種許認可を取得し、鳥取・山口・岡山・広島など幅広い地域で事業を展開。厳しい基準をクリアしながら、より高い品質を維持することを徹底し、安全で信頼できるサービスを提供しています。さらに、消毒・清掃…

良い口コミ

良い口コミはありません

悪い口コミ

悪い口コミはありません

対応可能エリア

- 京都

- 兵庫

- 山口

- 岡山

- 島根

- 広島

- 東京

- 福岡

- 鳥取

5. 岡山県特有の気候とカビ発生リスク【季節ごとの注意点】

岡山県は、年間を通して比較的温暖で過ごしやすい気候ですが、季節によって気温や湿度の変化が大きく、時期ごとにカビの発生リスクが異なります。

ここでは、春から冬までの季節ごとの注意点と、効果的な対策を紹介します。

5-1. 春の寒暖差に注意して結露を防ぐ(3〜5月)

春は気温が上がり始め、冬の間に溜まった湿気が動き出す季節です。

日中と夜の寒暖差が大きくなるため、窓や壁に結露が発生しやすく、そこからカビが広がるリスクも高まります。

押入れやクローゼットなどの閉め切った空間は湿気がこもりやすいため、定期的に風を通して湿気を逃がしましょう。

5-2. 梅雨の高湿度に備えて湿気を抑える(6月上旬〜7月中旬)

梅雨に入ると、岡山県でも湿度が一気に上昇し、カビの繁殖スピードが急激に高まります。

室内湿度が70%を超えるとカビが発生しやすくなるため、除湿機やエアコンのドライ機能を上手に活用し、室内の湿度を60%以下に保つよう心がけましょう。

また、浴室やキッチンなどの水まわりは特に湿気がこもりやすいため、使用後は換気と乾燥を徹底することが大切です。

5-3. 夏の高温多湿を防ぎエアコンを清潔に保つ(7〜9月)

夏は気温と湿度が高く、冷房使用時の結露や、閉め切った部屋の湿気がカビの温床になります。

特にエアコン内部にカビが発生すると、運転時に胞子が室内全体へ拡散してしまうため注意が必要です。

定期的にフィルター掃除を行い、使用後は送風運転で内部を乾燥させる習慣をつけましょう。

5-4. 秋の長雨と台風に備えて湿気を防ぐ(10〜11月)

秋は秋雨前線や台風の影響で雨が続き、外からの湿気が室内にこもりやすい季節です。

床下や壁内に水分が入り込むと、カビだけでなく構造材の劣化にもつながります。

大雨のあとは床下の換気や乾燥状態をチェックし、湿気や異臭を感じた場合は早めに専門業者へ相談しましょう。

5-5. 冬の結露を防いで再発を防止する(12〜2月)

岡山の冬は比較的温暖ですが、暖房の使用により室内外の温度差が大きくなり、結露が発生しやすくなります。

窓ガラスや壁の水滴を放置すると、黒カビが発生してしまうため、朝の拭き取りを習慣化しましょう。

また、断熱シートの活用や除湿機の併用によって、結露の発生を抑え、カビの再発を防ぐ効果が期待できます。

6. エリアごとに異なる!岡山県の地域特性とカビ対策

岡山県は備前・備中・美作の3地域に分かれ、それぞれ気候や地形の特性が異なります。

季節ごとのカビ対策だけでなく、地域の環境特性に合わせた対策を行うことが、長期的な予防の鍵です。

6-1. 備前エリア(岡山市・玉野市・備前市など)

備前エリアは瀬戸内海に面し、年間を通して温暖で比較的湿度が高い沿岸気候が特徴です。

梅雨や台風の時期には海からの湿った風が入りやすく、塩害とカビの両方に注意が必要です。

次の対策を取り入れることで、カビの発生リスクを下げられます。

- 海風による湿気を抑えるため、換気のタイミングを工夫する

- 金属部分には防カビ・防錆処理を施す

- 台風シーズンに備えて、床下や外壁の浸水対策を行う

また、岡山市中心部など住宅密集地が多い地域では風通しが悪くなりやすいため、定期的な換気と除湿を心がけることが大切です。

6-2. 備中エリア(倉敷市・総社市・高梁市など)

備中エリアは、内陸と沿岸の中間に位置し、盆地特有の寒暖差が大きい地域です。

冬から春にかけては結露や室内湿気が発生しやすく、注意が必要です。

次の対策を取り入れることで、カビの発生リスクを下げられます。

- 寒暖差による結露を防ぐため、断熱と除湿を強化する

- 古い住宅では床下の通気性確保を心がける

- 山間部では融雪水や雨漏りの点検を定期的に行う

特に高梁市などの盆地では、冬の放射冷却による冷え込みが強く、壁紙裏や窓枠まわりのカビが発生しやすくなります。

暖房使用時は、室温と湿度のバランスを意識しましょう。

6-3. 美作エリア(津山市・真庭市・美作市など)

美作エリアは県北部の山間地に位置し、冬の冷え込みと積雪が厳しい寒冷地域です。

標高が高く、寒暖差も大きいため、結露や雪解け水による湿気が発生しやすくなります。

次の対策を取り入れることで、カビの発生リスクを下げられます。

- 断熱性を高めて暖房時の結露を防ぐ

- 積雪による屋根や外壁の水分侵入を防ぐ

- 石油ストーブ使用時は換気と除湿を徹底する

特に湿った雪が壁面に付着すると、外壁カビや木部腐食を引き起こすことがあります。

冬場は換気と乾燥を意識し、湿気をため込まない環境づくりを心がけましょう。

参考:岡山地方気象台

7. カビを正しく理解して効果的に対策する

カビ対策を成功させるには、まずカビが発生する仕組みや種類を正しく知ることが大切です。

発生条件や健康リスクを理解することで、再発を防ぐための効果的な行動につながります。

ここでは、家庭内でよく見られるカビの特徴と注意点を整理します。

7-1. カビが繁殖しやすい環境

カビは次の3つの条件がそろうと、急速に繁殖します。

| 条件 | 特徴 |

|---|---|

| 温度 | 20〜30℃(特に25℃前後が最適) |

| 湿度 | 60%以上(80%以上で急速に増殖) |

| 栄養源 | ホコリ、皮脂、食べカス、建材など |

これらの条件が重なる場所では、短期間でもカビが発生する可能性があります。

特に梅雨や冬の結露時期は湿度が高く、カビの繁殖リスクが上がるため湿度管理が重要です。

7-2. 家庭内でカビが発生しやすい場所

カビは、湿気・温度・汚れが集中しやすい場所で特に繁殖しやすくなります。

- 浴室の壁・天井・ゴムパッキン

- 窓サッシや窓枠周辺

- エアコン内部のフィルターや吹き出し口

- 洗面所や脱衣所の床・壁

- キッチンのシンク下や換気扇まわり

- 押入れやクローゼットの奥

- 北向きの部屋の壁や天井

- 家具の裏側や床との接地面

これらの場所は湿気がこもりやすく、通気が悪いため、定期的なチェックと清掃が欠かせません。

小さな黒ずみやカビ臭を感じたら、早めに対処することが再発防止につながります。

7-3. 家庭で見られる主なカビと健康リスク

家庭内で発生するカビにはいくつかの種類があり、見た目や発生場所によって健康リスクも異なります。

- 黒カビ(クラドスポリウム):最も一般的。浴室や窓枠に発生し、アレルギー性鼻炎や咳、喘息などの原因になる。

- 青カビ(ペニシリウム):食品や壁紙、木材に発生し、種類によってはカビ毒を産生。吸い込むと鼻炎や喘息を悪化させることがある。

- 赤カビ(ロドトルラ・セラチアなど):水まわりにできるピンク色の汚れで、厳密にはカビではなく酵母菌や細菌の一種。湿気の多い環境で繁殖しやすい。

- ススカビ(アルテルナリア):窓枠や壁に多く、黒褐色の斑点状に広がる。強いアレルゲン性を持ち、気管支炎や皮膚炎を悪化させることがある。

- アスペルギルス:エアコンや加湿器に繁殖しやすく、免疫力が低下している人では肺炎などの健康被害を引き起こすことがある。

特に乳幼児・高齢者・呼吸器疾患を持つ方は、カビへの曝露を最小限に抑えるよう注意が必要です。

体調の変化や健康被害を感じた場合は、早めに専門業者や医療機関に相談しましょう。

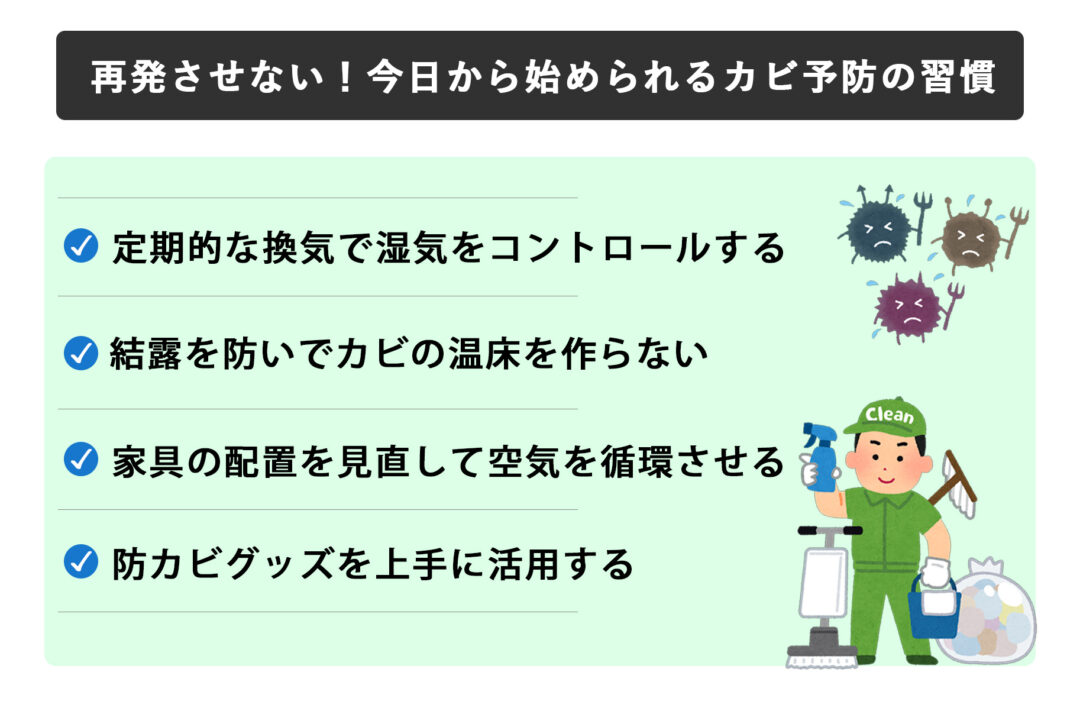

8. 再発させない!今日から始められるカビ予防の習慣

プロにカビ取りを依頼した後も、再発を防ぐためには日常の管理が欠かせません。

ここでは、今日から実践できる4つの予防習慣を紹介します。

8-1. 定期的な換気で湿気をコントロールする

カビを防ぐためには、室内の空気をしっかり動かすことが大切です。

1日2回、朝と夕方に10〜15分ほど窓を開けて、こもった湿気を逃がしましょう。

雨の日や梅雨の時期は外気が湿っているため、窓を開ける換気よりも24時間換気・除湿機・エアコンのドライ運転がおすすめです。

浴室は使用後すぐに換気扇を回し、洗面所やキッチンも空気がこもらないように送風や換気を習慣づけましょう。

8-2. 結露を防いでカビの温床を作らない

冬場の結露対策は、カビ予防の中でも特に重要なポイントです。

結露を放置するとカビの温床になりやすいため、次のような対策を心がけましょう。

- 朝起きたらすぐに窓の結露を拭き取る

- 断熱シートや結露防止テープを窓に貼る

- 除湿機を就寝時に稼働させる

- 室温を適切に保ち、過度な暖房を避ける

- 洗濯物の室内干しを控える

- 加湿器の使いすぎに注意する

結露が頻繁に発生する窓は、二重サッシや内窓リフォームを取り入れることで、根本的な改善が期待できます。

8-3. 家具の配置を見直して空気を循環させる

家具を壁にぴったり付けると、背面に湿気がたまりやすくなります。

壁との間に5〜10cmほどの隙間を空け、空気が流れるように配置しましょう。

さらに、季節の変わり目には家具を少し動かして掃除や換気を行うことで、湿気の滞留を防げます。

また、押入れやクローゼットにはすのこを敷いて通気性を確保すると、カビの再発防止に効果的です。

8-4. 防カビグッズを上手に活用する

最近は、用途に合わせて使える防カビ・除湿グッズが数多く販売されています。

上手に取り入れることで、日常のカビ予防効果を高めることができます。

- 除湿剤:クローゼットや靴箱、シンク下などに設置

- 防カビスプレー:浴室やエアコンの定期メンテナンスに活用

- 珪藻土グッズ:自然な調湿で湿度を安定させる

- 炭・竹炭:消臭と調湿のダブル効果が期待できる

- カビ防止マスキングテープ:窓枠やゴムパッキンの汚れ防止に

ただし、こうしたグッズだけに頼るのではなく、「換気」と「清掃」を基本に保つことが何より大切です。

9. まとめ

「晴れの国」といわれる岡山でも、梅雨の高湿度や冬の結露によって、室内にカビが発生しやすくなります。

市販のカビ取り剤で改善しない、広範囲に広がる、何度も再発するという場合は、専門業者への相談を検討してみてください。

プロであれば、原因を正確に調べたうえで、高度な技術による除去と防カビ施工を行ってくれます。

これにより、住まいを本来の快適さと清潔さに取り戻すことができます。

また、業者を選ぶ際は、施工実績・保証内容・口コミ評価をしっかり確認し、信頼できる会社を選ぶことが大切です。

そして、カビ取りが終わったあとも油断せず、日々の換気や結露対策、通気の工夫などの小さな習慣を続けましょう。

こうした積み重ねが、カビの再発を防ぎ、家と家族を長く守ることにつながります。

この記事が、岡山県でカビに悩む方の安心と快適な暮らしのきっかけになれば幸いです。